ГЕОПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА ИННОВАЦИЙ

Как американские ограничения 2007 года непреднамеренно ускорили инновационную активность китайских компаний и трансформацию их цепочек поставок

Ключевая дискуссия вокруг политики экспортного контроля сосредоточена на вопросе: действительно ли такие меры сдерживают технологическое развитие конкурентов или, напротив, стимулируют их собственные инновации. В представленной работе этот вопрос рассматривается на примере американских мер экспортного контроля, введённых в рамках так называемого «Правила Китая» 2007 года. THE TENGE представляет перевод исследования Сюэюэ Лю, Ю Лю, Алексея Макарина и Джаи Вен, в котором авторы анализируют последствия данной политики, сравнивая динамику по группам товаров, подпавших под действие ограничений, и по товарам, исключённым из перечня в результате межведомственного пересмотра.

Результаты исследования показывают, что данная политика привела к заметному сокращению импорта Китаем товаров, подпавших под ограничения. Вместе с тем обнаружены убедительные доказательства активизации внутренних инноваций: китайские компании, потерявшие доступ к американским ресурсам, существенно увеличили расходы на НИОКР и интенсифицировали патентную деятельность. Аналогичную реакцию продемонстрировали и местные поставщики сопутствующей продукции, нарастив патентование смежных технологий.

Авторы отмечают, что современное геополитическое соперничество радикально изменило структуру мировой экономики, спровоцировав новую волну санкций и торговых ограничений (Mohr и Trebesch, 2025; Clayton и др., 2023, 2024). Одной из наиболее распространённых форм подобных мер является экспортный контроль, направленный на ограничение поставок товаров и технологий двойного назначения в адрес стратегических конкурентов. Цель таких ограничений — сдерживание технологического и военного развития соперничающих держав. Однако ключевой вопрос заключается в том, не становятся ли эти меры стимулом для ускоренного развития собственных инновационных экосистем внутри целевых стран.

Для анализа данного эффекта исследователи (Liu и др., 2025) использовали уникальные микроданные по китайским компаниям. Они сосредоточились на последствиях «правила всеобщего контроля над китайскими военными товарами», принятого Бюро промышленности и безопасности США в 2007 году, которое ужесточило экспортную политику в отношении ряда технологий двойного назначения. Изначально под контроль подпадали 77 шестизначных категорий Гармонизированной системы Всемирной таможенной организации, из которых после пересмотра 18 были исключены.

Значительное и устойчивое снижение контролируемого импорта

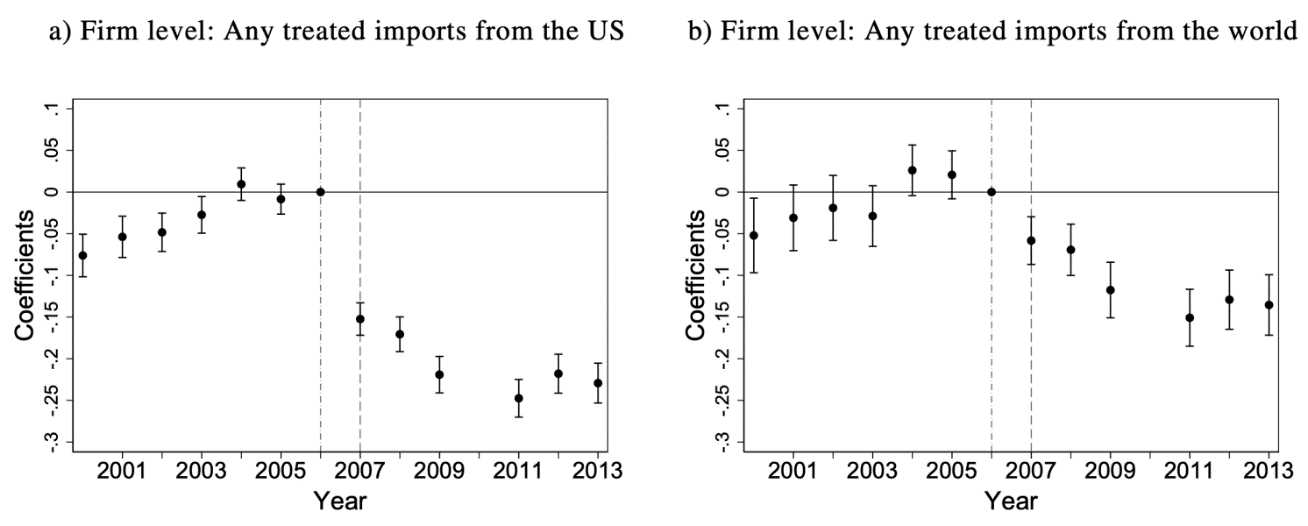

Анализ эмпирических данных показал, что введение экспортного контроля США в 2007 году оказало немедленное и значительное влияние на объёмы торговли по целевым категориям товаров (см. рисунок 1). По сравнению с контрольной группой, компании, импортировавшие ранее контролируемую продукцию, после введения ограничений стали закупать такие товары из США на 18 процентных пунктов реже. При этом стоимость импорта из американских источников сократилась примерно на 89% относительно среднего уровня, наблюдавшегося до введения политики.

Попытки замещения поставок за счёт других стран лишь частично компенсировали утраченные объёмы. Вероятность импорта контролируемых товаров из любых альтернативных иностранных источников снизилась примерно на 10 процентных пунктов, а их совокупная стоимость — примерно на 55%.

Рисунок 1. Реакция импорта китайских фирм на экспортный контроль

Источник: Лю и др. (2025)

Примечание. В используемой спецификации учтены фиксированные эффекты на уровне фирмы, а также фиксированные эффекты по каждому округу и году, что позволяет контролировать пространственно-временные различия. Дополнительно включено взаимодействие характеристик компаний до начала периода с годовыми фиксированными эффектами, что обеспечивает более точную идентификацию динамических эффектов. К характеристикам фирм до 2007 года относятся: средний темп роста продаж, объём расходов на НИОКР, количество зарегистрированных патентов и число изобретателей. Стандартные ошибки рассчитаны с кластеризацией на уровне фирмы, что учитывает возможную внутригрупповую корреляцию. На графике представленные столбцы отражают 95%-ные доверительные интервалы, иллюстрирующие статистическую значимость оценок и степень неопределённости вокруг средних эффектов.

Подвергшиеся воздействию компании отреагировали широким всплеском инноваций

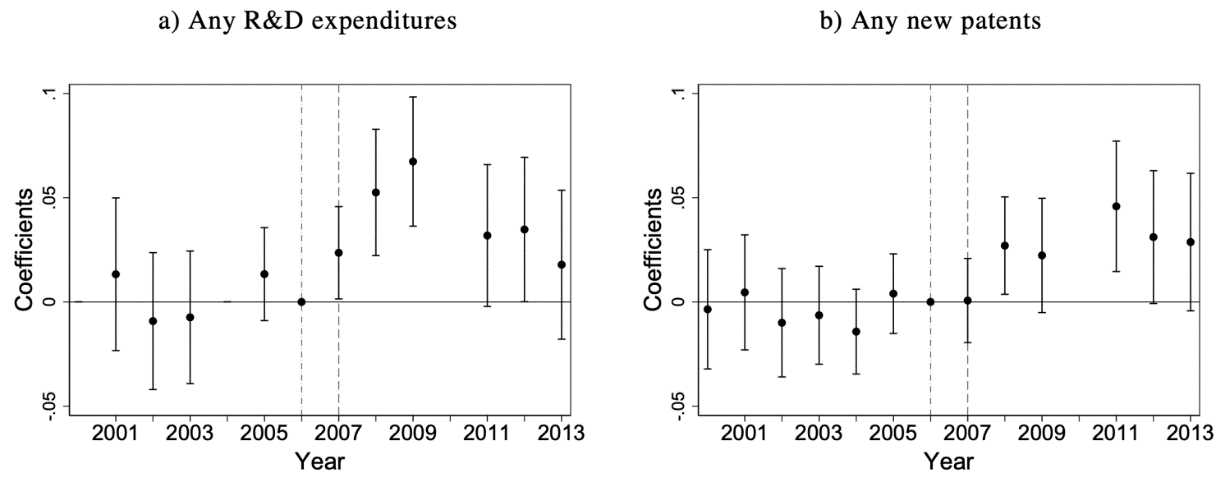

Результаты анализа демонстрируют, что компании, оказавшиеся под действием экспортного контроля, существенно активизировали инновационную деятельность (см. рисунок 2). По сравнению с предприятиями из контрольной группы, такие фирмы на 3,6 процентных пункта чаще сообщали о расходах на НИОКР, а объём этих расходов увеличился примерно на 49%. Одновременно доля компаний, подававших заявки на патенты, выросла на 2,8 процентных пункта, а общее количество патентных заявок увеличилось на 41%.

Рост инновационной активности имел комплексный характер. Число патентов, связанных с контролируемыми технологиями, возросло примерно на 65%, а по другим направлениям — на 42%. Также наблюдалось увеличение числа активных изобретателей в среднем на 30%. Эти эффекты проявились вскоре после 2007 года и усиливались по мере времени, что указывает на устойчивый и долгосрочный сдвиг в инновационной стратегии фирм. Основной вклад в рост инновационной активности внесли негосударственные компании, наиболее чувствительные к ограничениям и одновременно наиболее гибкие в адаптации к новым условиям.

Рисунок 2. Реакция китайских фирм-производителей инноваций на экспортный контроль

Источник: Лю и др. (2025)

Примечание. Спецификация включает фиксированные эффекты для каждой фирмы, фиксированные эффекты по каждому округу по годам и взаимодействие характеристик фирмы до начала периода с фиксированными эффектами года. Характеристики до начала периода включают средний рост продаж фирмы до 2007 года, расходы на НИОКР, количество патентов и количество изобретателей. Стандартные ошибки сгруппированы на уровне фирмы. Столбцы представляют собой 95% доверительные интервалы.

Подвергнутые проверке поставщики увеличили инновации в санкционированных областях

Авторы также проанализировали поведение внутренних поставщиков, находящихся на верхних звеньях производственно-сбытовой цепочки, — тех компаний, которые до 2007 года поставляли контролируемую продукцию предприятиям, подпавшим под экспортные ограничения. Для их идентификации использовались данные о межфирменных связях из базы счетов-фактур по НДС Китая.

Результаты анализа показали, что поставщики, взаимодействовавшие с фирмами под контролем, имели на 4,4 процентных пункта более высокую вероятность подачи патентов в контролируемых технологических областях, а количество их патентов выросло примерно на 360% относительно исходного уровня. При этом патентная активность по другим темам не демонстрировала статистически значимого роста.

В то время как компании, непосредственно затронутые экспортными ограничениями, диверсифицировали инновации по широкому спектру направлений, их поставщики, находящиеся на верхних уровнях цепочки создания стоимости, сосредоточили усилия преимущественно на разработке технологий, находящихся под контролем.

Заключение

В последние годы всё больше исследований посвящено влиянию экспортного контроля на страны-эмитенты, то есть государства, вводящие ограничения. Американские меры экспортного контроля ускорили отход от финансовой и производственной зависимости от китайских компаний. При этом американские поставщики столкнулись с рядом негативных последствий: снижением доходности акций, сокращением объёмов банковского кредитования, падением рентабельности и утратой рабочих мест.

Ряд других исследований сосредоточен на косвенных эффектах санкций для третьих стран. Например, введение экспортного контроля США в отношении Китая побудило японские транснациональные корпорации сократить своё присутствие на китайском рынке, а санкции против Huawei, включённой в список организаций, ограниченных в доступе к американским технологиям, привели к снижению объёмов экспорта японских поставщиков в Китай.

В то же время остаётся гораздо меньше данных о том, как экспортный контроль воздействует на экономики стран-получателей. Недавняя работа Альфаро и др. (2025) демонстрирует, что введённые Китаем в 2010 году квоты на экспорт редкоземельных металлов стимулировали развитие альтернативного предложения и инноваций в нисходящей цепочке поставок по всему миру. Аналогично, исследование Егоровa и соавт. (2025) документирует, что санкции, введённые после 2022 года, привели к серьёзным сбоям в производственных и логистических цепочках России, особенно в стратегически значимых секторах.

Настоящее исследование дополняет эту новую литературу, предоставляя уникальные микроданные о влиянии экспортного контроля на целевую страну. Оно демонстрирует, что ограничения, направленные на сдерживание технологического прогресса, могут, напротив, стимулировать внутренние инновации и развитие национальных компетенций.

В целом, полученные результаты формируют новое эмпирическое понимание фундаментального компромисса, присущего экспортному контролю как инструменту геоэкономической политики. В краткосрочной перспективе такие меры эффективно ограничивают доступ целевой страны к критически важным ресурсам и технологиям, однако в долгосрочном плане они могут создать стимулы для импортозамещения, роста НИОКР и формирования самостоятельной инновационной базы.

UTC+00