РЕСУРСНОЕ ПРОКЛЯТИЕ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПОТРЕБЛЕНИЯ

Как ценовые шоки на сырьевых рынках стимулируют спрос на предметы роскоши и закрепляют неэффективное распределение доходов

Изображение: user6702303/Freepik

Внезапное увеличение доходов или богатства, которое в обиходе часто называют «лёгкими деньгами», далеко не всегда используется на продуктивные цели. Как показывает практика, подобные ресурсы нередко превращаются в «лёгкие траты» — демонстративное потребление, не формирующее долгосрочной экономической ценности. В статье THE TENGE представлены ключевые выводы исследования Рабаха Арецки, Хьеу Нгуена и Фредерика Ван дер Плога. Авторы показывают, что непредвиденные доходы, возникающие в странах-экспортёрах сырья вследствие ценовых колебаний на мировых рынках, в первую очередь стимулируют спрос на предметы роскоши, а не на товары повседневного потребления. Причём этот эффект выражен значительно сильнее в государствах с высоким уровнем социального неравенства, слабым институциональным контролем над коррупцией и ограниченными демократическими практиками. В подобных условиях демонстративное потребление становится новым каналом проявления «ресурсного проклятия»: внезапные внешние доходы не трансформируются в развитие, а закрепляют неэффективные модели распределения и социального поведения.

На микроуровне феномен «лёгких денег» объясняется как особенностями функционирования системы вознаграждения человеческого мозга, так и социальными механизмами, включая стремление поддерживать или превосходить уровень потребления окружающих. Подобное поведение давно известно в литературе как эффект «keeping up with the Joneses». Яркие иллюстрации можно найти и в поведении победителей лотерей, чьи траты нередко становятся примером непродуктивного использования неожиданных средств.

На макроэкономическом уровне этот парадокс долгое время оставался недостаточно изученным. Недавняя работа Arezki и соавторов (2025) восполняет данный пробел, предоставляя новые статистические доказательства межстрановой взаимосвязи между непредвиденными доходами от экспорта сырья и ростом импорта товаров и услуг с выраженной демонстративной функцией. Таким образом, «лёгкие деньги» в условиях слабых институтов становятся катализатором «лёгких трат», что повышает риски закрепления потребительской модели и препятствует формированию устойчивых источников экономического роста.

Демонстративное потребление, «нувориши» и ресурсное проклятие

Изучение феномена демонстративного потребления восходит, по крайней мере, к работам Т. Веблена (1899) и П. Бурдье (1979). Веблен впервые ввёл сам термин, описывая поведение социального класса «нуворишей», возникшего в период Второй промышленной революции. Аналогии с современностью очевидны: суперцикл цен на сырьевые товары, начавшийся в начале 2000-х годов, сформировал новый слой «нуворишей» в экономиках, ориентированных на экспорт ресурсов. Эти группы демонстрировали склонность к активному демонстративному потреблению, что подтверждается данными отраслевых отчётов о мировой торговле предметами роскоши. Так, представители стран Персидского залива, Африки или Центральной Азии стали заметными участниками премиального шопинга на Елисейских полях в Париже или на Нью-Бонд-стрит в Лондоне.

Зависимость экспорта от природных ресурсов неизбежно сопряжена с макроэкономическими проблемами. Одной из ключевых является чрезмерная задолженность экономик в периоды окончания ресурсного бума. С нормативной точки зрения, страны, получающие значительные непредвиденные доходы от экспорта сырья, должны в первую очередь инвестировать во внутреннее развитие, особенно в условиях дефицита капитала. В этом контексте демонстративное потребление выглядит не только расточительным, но и способствует неравномерному распределению непредвиденных доходов, усиливая социальное расслоение.

Дополнительной угрозой является феномен «голландской болезни». Рост цен на экспортируемые ресурсы или открытие новых месторождений ведут к завышенному реальному обменному курсу, что подрывает конкурентоспособность несырьевого сектора. Как показал ван Вейнберген, это приводит к сокращению эффекта «обучения на практике» и ослаблению кумулятивной причинно-следственной связи в торговом секторе. В результате временные ценовые шоки могут трансформироваться в долгосрочные потери производства.

До настоящего времени в литературе основное внимание уделялось именно экспортному каналу «ресурсного проклятия». Однако в ряде стран, ориентированных на сырьевой экспорт, объёмы импорта сопоставимы с экспортом или даже превышают его. В этой связи нет оснований полагать, что «импортный канал» ресурсного проклятия является менее значимым, чем экспортный, — напротив, он способен формировать сопоставимые макроэкономические дисбалансы и искажать структуру внутреннего потребления.

Эмпирический подход

Для анализа межстрановой взаимосвязи между демонстративным потреблением и шоками условий торговли сырьевыми товарами авторы оценивают реакцию спроса на импорт предметов роскоши в ответ на экзогенные колебания цен на экспортируемые товары.

В исследовании используются данные о мировом импорте предметов роскоши, при этом под предметами роскоши понимаются товары, индивидуальная стоимость которых превышает пороговое значение 40-го процентиля в рамках каждой категории импорта по шестизначным кодам ГС. Базой данных служат статистические материалы COMTRADE ООН. Согласно собранному массиву, импорт предметов роскоши занимает значимую долю в структуре мировой торговли, составив около 15% мирового импорта товаров в 2023 году.

Для оценки связи между ценовыми шоками на сырьевые товары и динамикой импорта предметов роскоши применяется индекс цен на сырьевые товары (ИПЦ) МВФ. Уже первичный анализ данных подтверждает наличие сильной корреляции. Так, по расчётам авторов, в Саудовской Аравии рост экспортного индекса сырьевых цен на 12,39 пункта в 2021 году сопровождался увеличением импорта предметов роскоши на $1,828 млрд (14,9%) в последующем году.

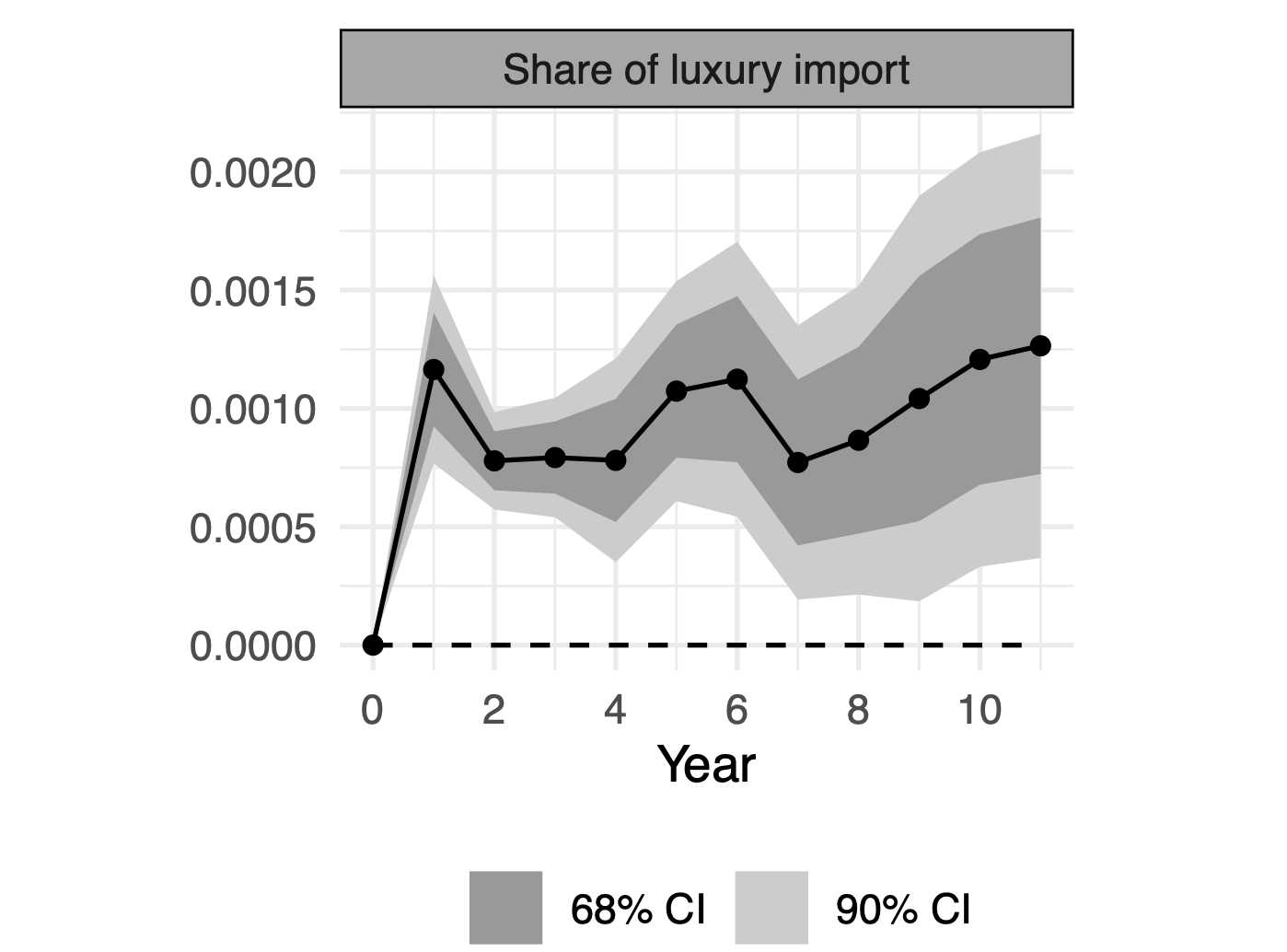

Особое внимание уделено сравнению реакции импорта предметов роскоши с реакцией импорта прочих категорий товаров после непредвиденных доходов от экспорта сырья. Для этого оцениваются импульсные отклики доли предметов роскоши в общем объёме импорта. Результаты демонстрируют статистически значимое и устойчивое положительное влияние шоков сырьевых цен на данную долю. В среднем единичное увеличение экспортных цен на сырьевые товары приводит к росту доли предметов роскоши в импорте на 0,12% в следующем году. В пересчёте на стандартное отклонение выборки (3,24 пункта по ИПЦ) это соответствует росту доли предметов роскоши примерно на 0,39% (см. рисунок 1).

Рисунок 1. Реакция доли предметов роскоши в импорте на шок условий торговли

Примечание. На рисунке представлена импульсная реакция доли предметов роскоши в общем объёме импорта на единичное увеличение индекса цен на сырьевые товары МВФ. В расчётах товары взвешены по соотношению их экспорта к ВВП, а все значения импорта отражены в текущих долларах США. Точечные оценки показаны отдельными маркерами, при этом тёмно- и светло-серые области обозначают 90% и 68% доверительные интервалы соответственно. Анализ охватывает 192 страны и 9 товарных категорий за период 1992–2023 годов.

Дополнительно исследуется неоднородность реакции импорта предметов роскоши на ценовые шоки. Наиболее выраженный положительный отклик фиксируется в категориях драгоценных камней и ювелирных изделий, часов, изделий из кожи и меха, а также мебели. Это указывает на то, что товары, сочетающие демонстративную функцию с инвестиционной или сберегательной мотивацией, значительно сильнее реагируют на непредвиденные поступления от сырьевых товаров, чем предметы роскоши, выполняющие исключительно демонстративную роль. При этом обе мотивации — демонстративная и инвестиционная — тесно переплетены, что усложняет их разграничение.

Неоднородность институтов и уровней качества доходов

Помимо различий в реакции отдельных категорий предметов роскоши, значимую роль играет институциональная неоднородность, связанная с экономиками, подверженными непредвиденным поступлениям от экспорта сырья. Авторы ставят вопрос о том, усиливают ли различия в доходах и институтах чувствительность импорта предметов роскоши к сырьевым шокам. С теоретической точки зрения, неравномерное распределение доходов должно усиливать совокупную реакцию на предметы роскоши, поскольку именно концентрация ресурсов у верхних слоёв общества формирует спрос на демонстративное потребление.

Эмпирический анализ, основанный на классификации стран по коэффициенту Джини, подтверждает эту гипотезу. В государствах с высоким уровнем неравенства рост цен на сырьевые товары сопровождается более выраженным увеличением доли предметов роскоши в импорте. Дополнительно выявлена значимая роль институциональных факторов. В частности, более сильные эффекты фиксируются в странах с низким уровнем демократического развития (по индексу V-Dem) и со слабым контролем над коррупцией (по индексу Всемирного банка о качестве государственного управления).

Заключение и политические последствия

Результаты исследования подтверждают актуальность нового канала ресурсного проклятия — демонстративного потребления, возникающего вследствие связи между «лёгкими деньгами» и «лёгкими тратами» в условиях слабых или непрозрачных механизмов распределения ресурсов. Если традиционное объяснение ресурсного проклятия связано с «голландской болезнью», при которой неожиданный приток доходов приводит к завышенному реальному обменному курсу и сокращению несырьевого сектора торговли, то в данном случае выявлен иной механизм. Он заключается в том, что ограниченные группы населения используют непредвиденные доходы на импорт предметов роскоши, закрепляя неэффективные модели потребления за счёт нынешнего и будущих поколений.

С нормативной точки зрения сам по себе эффект богатства, вызванный ростом цен на сырьевые товары и улучшением условий торговли, может рассматриваться как равновесное явление и не обязательно является неоптимальным. Однако смещение структуры расходов в пользу демонстративного потребления вместо инвестиций представляет собой результат институциональных противоречий в распределении непредвиденных доходов между элитой и остальными слоями населения. Это приводит к отклонению от оптимальной реакции экономики на ресурсные шоки и закрепляет социально расточительные траектории развития.

В этой связи необходимы институциональные реформы, направленные на более справедливое и прозрачное распределение ресурсных доходов. Одним из инструментов может стать налоговое перераспределение, включая введение корректирующих (пигувианских) налогов, способных ограничить масштабы демонстративного потребления и направить дополнительные средства на общественно значимые инвестиции. Такие меры позволят смягчить риски закрепления социально неэффективных моделей потребления и превратить ресурсные доходы в основу устойчивого экономического роста.

UTC+00