РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН И ИЗМЕРЕНИЕ НЕРАВЕНСТВА

Исследование выявило устойчивый разрыв в уровнях инфляции между группами населения в зависимости от доходов

Изображение: jcomp/Freepik

Неравномерность инфляции между различными группами населения становится всё более актуальной темой в экономических исследованиях. Различия в моделях потребления между домохозяйствами с низким и высоким уровнем дохода указывают на возможность значительного расхождения в темпах инфляции, однако количественные оценки масштабов этого явления и факторов, его определяющих, остаются ограниченными. В данной статье THE TENGE представлены ключевые выводы исследования Ксавье Джаравеля, где используется методология «индексов распределительных потребительских цен» для выявления систематического разрыва в инфляционных тенденциях по процентилям доходов в США. Полученные результаты свидетельствуют о том, что часть населения, формально превышающая порог бедности по официальному индексу потребительских цен, в действительности может находиться ниже него из-за различий в динамике цен, что, в свою очередь, приводит к снижению их доступа к программам социальной поддержки.

Проблема растущего экономического неравенства активно обсуждается как в научных, так и в политических кругах. Одним из факторов, способствующих усилению данного разрыва, может являться инфляция. Еще в XIX веке Энгель (Engel, 1857) показал, что структура потребления существенно различается в зависимости от уровня доходов, что подразумевает возможность дифференцированного влияния инфляции на различные социально-экономические группы. Несмотря на очевидную значимость этой проблемы, данные о масштабах инфляционного неравенства и его последствиях для экономической политики остаются недостаточными. В последние годы в США проведены исследования, направленные на оценку данного явления, что открывает новые перспективы для анализа и разработки эффективных мер экономической политики.

Новая общедоступная база данных по неравенству инфляции

Ряд исследований, проведённых в последние годы, зафиксировал более высокие темпы инфляции для домохозяйств с низкими доходами в отношении потребительских упакованных товаров. Эти работы охватывали такие категории, как продукты питания, хозяйственные принадлежности, косметика и средства личной гигиены, которые составляют около 10–15% от общих потребительских расходов. В ходе анализа использовались детализированные данные сканирования от частных поставщиков, в отличие от официальных данных о ценах и расходах, применяемых Бюро статистики труда США при расчёте индекса потребительских цен (ИПЦ). Однако оставался открытым вопрос о том, распространяется ли этот эффект на полную потребительскую корзину, сформированную на основе данных, аналогичных тем, что используются при расчёте официального ИПЦ.

В недавнем исследовании предпринята попытка ответить на этот вопрос посредством разработки общедоступной базы данных, использующей высокочастотные источники: ежемесячные изменения цен ИПЦ и годовые доли расходов из обследования потребительских расходов. Применяемая методология соответствует принципам расчёта ИПЦ, обеспечивая согласованность с официальной инфляционной статистикой и одновременно позволяя проводить детализированный анализ по различным социально-демографическим группам (процентили доходов, возраст, род занятий и другие характеристики). Разработанные в рамках исследования «индексы распределительных потребительских цен» (D-ИПЦ) позволяют отслеживать дифференцированное воздействие инфляции на население начиная с 2002 года. Данные обновляются в течение нескольких часов после ежемесячной публикации официальных инфляционных показателей, что делает этот инструмент ценным для оценки социально-экономических последствий инфляции в режиме реального времени.

Все данные доступны на веб-сайте проекта D-CPI. Исследователи и представители государственных структур могут загружать индексы цен для отдельных социально-демографических групп или работать с микроданными, создавая дополнительные индексы цен на основе характеристик, зафиксированных в обследовании потребительских расходов.

Результаты

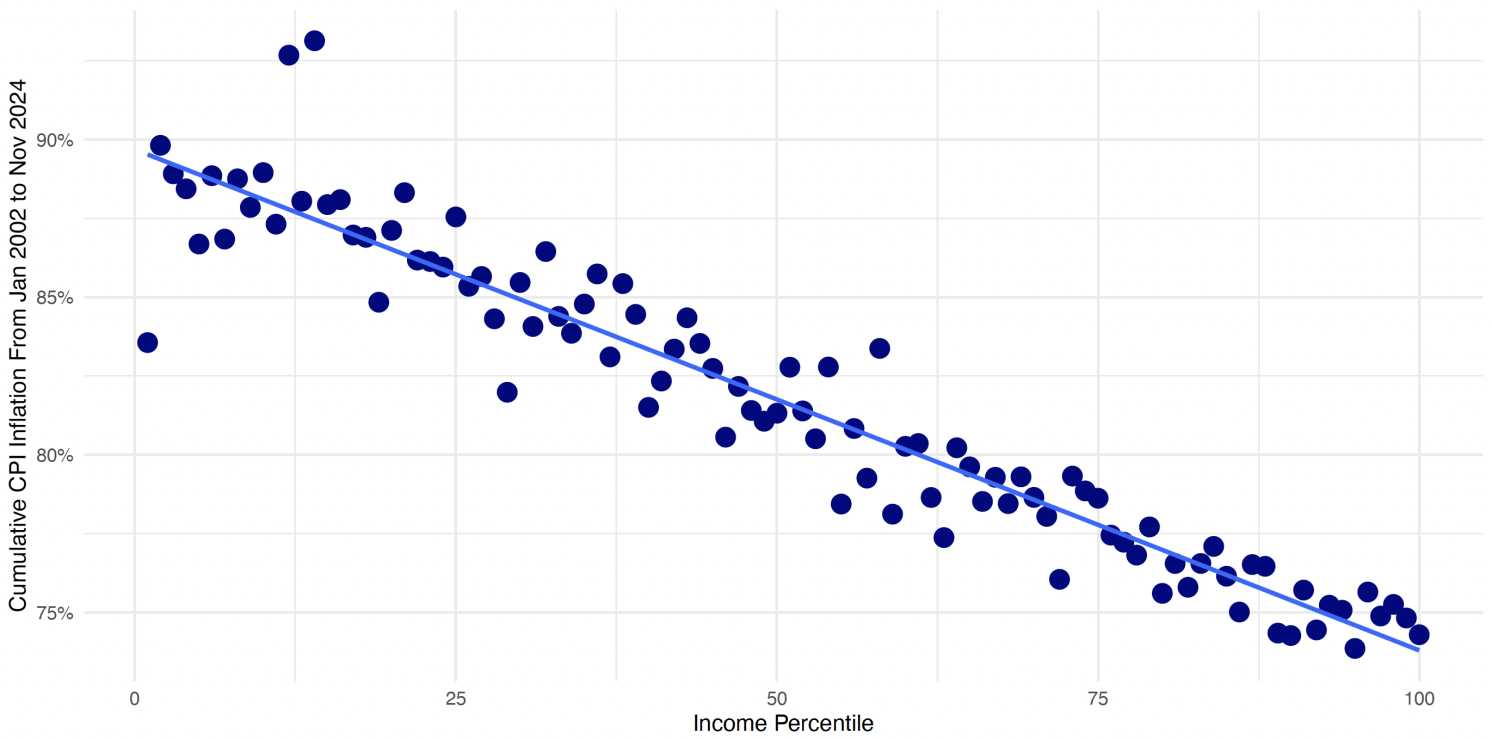

Анализ данных, представленных в базе D-CPI, демонстрирует устойчивый и значительный разрыв в уровнях инфляции между различными группами населения в зависимости от доходов. Этот разрыв обусловлен различиями в структуре потребления домохозяйств с разным уровнем дохода. Согласно результатам исследования, кумулятивная инфляция с января 2002 года по ноябрь 2024 года была существенно выше для домохозяйств с низкими доходами.

На основе данных, представленных в исследовании, к ноябрю 2024 года уровень инфляции для домохозяйств из наименее обеспеченных процентилей достиг приблизительно 90%, тогда как для домохозяйств из наиболее обеспеченных процентилей он составил около 74%. В результате сформировался разрыв в кумулятивной инфляции в 16 процентных пунктов. Средний годовой уровень инфляции за этот период составил 2,96% для домохозяйств с низким доходом, тогда как для домохозяйств с высоким доходом он находился на уровне 2,54%. Таким образом, годовой разрыв инфляции составил 41 базисный пункт, что указывает на систематически более высокий темп роста цен, с которым сталкиваются менее обеспеченные домохозяйства.

Данные подтверждают, что инфляционное давление оказывает непропорционально сильное воздействие на группы с низкими доходами, что может иметь значимые последствия для экономической политики и мер социальной поддержки.

Рисунок 1. Долгосрочное неравенство инфляции по процентилю дохода

Источник: crest.science

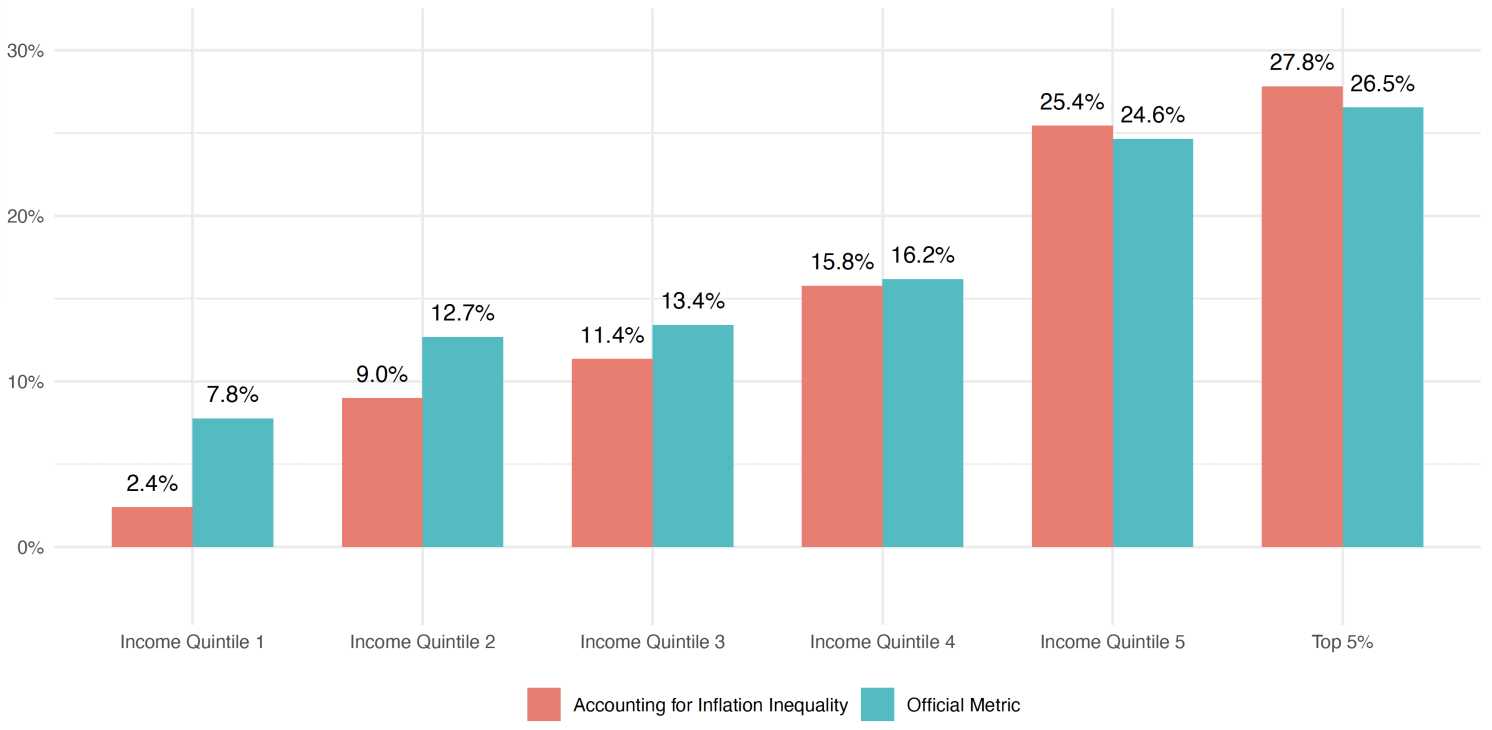

Для оценки влияния инфляционного неравенства на динамику доходов целесообразно сопоставить темпы роста доходов домохозяйств по всему распределению доходов, используя как официальный индекс потребительских цен, так и индексы, отражающие дифференцированные темпы инфляции. Анализ, ограниченный периодом 2002–2019 годов, до начала пандемии COVID-19, демонстрирует значительное влияние инфляционного неравенства на реальные доходы домохозяйств.

Согласно расчётам на основе официального ИПЦ, рост реальных доходов домохозяйств за этот период был выше в верхней части распределения: для домохозяйств из нижнего квинтиля доходов он составил 7,8%, в то время как в верхнем квинтиле доходов достиг 24,6%, а для верхних 5% домохозяйств — 26,5%. Однако учёт неравномерного распределения инфляции делает этот градиент ещё более выраженным. Корректировка индекса с учётом инфляционного неравенства показывает, что рост реальных доходов в нижнем квинтиле оказался значительно ниже, составив всего 2,4%, что фактически свидетельствует о стагнации доходов. В то же время в верхнем квинтиле рост доходов ускорился до 25,4%, а для верхних 5% домохозяйств — до 27,8%.

Эти различия приводят к значительному пересмотру оценки роста неравенства. Согласно официальному ИПЦ, разрыв в доходах между верхним и нижним квинтилями увеличился на 15,6% за период 2002–2019 годов (1,246/1,078). Однако при учёте инфляционного неравенства этот разрыв оказался существенно выше, увеличившись на 22,5%. Это означает, что темпы роста неравенства реальных доходов оказываются примерно на 45% выше при учёте дифференцированной инфляции по сравнению с расчётами, основанными на официальном ИПЦ.

Аналогичные значимые корректировки наблюдаются и при анализе неравенства потребления, а также неравенства в располагаемых доходах после уплаты налогов и получения трансфертов. Эти результаты подчёркивают важность учёта инфляционного неравенства при оценке динамики доходов и социальной политики.

Рисунок 2. Последствия для роста реальных доходов домохозяйств, 2002–2019 гг.

Источник: crest.science

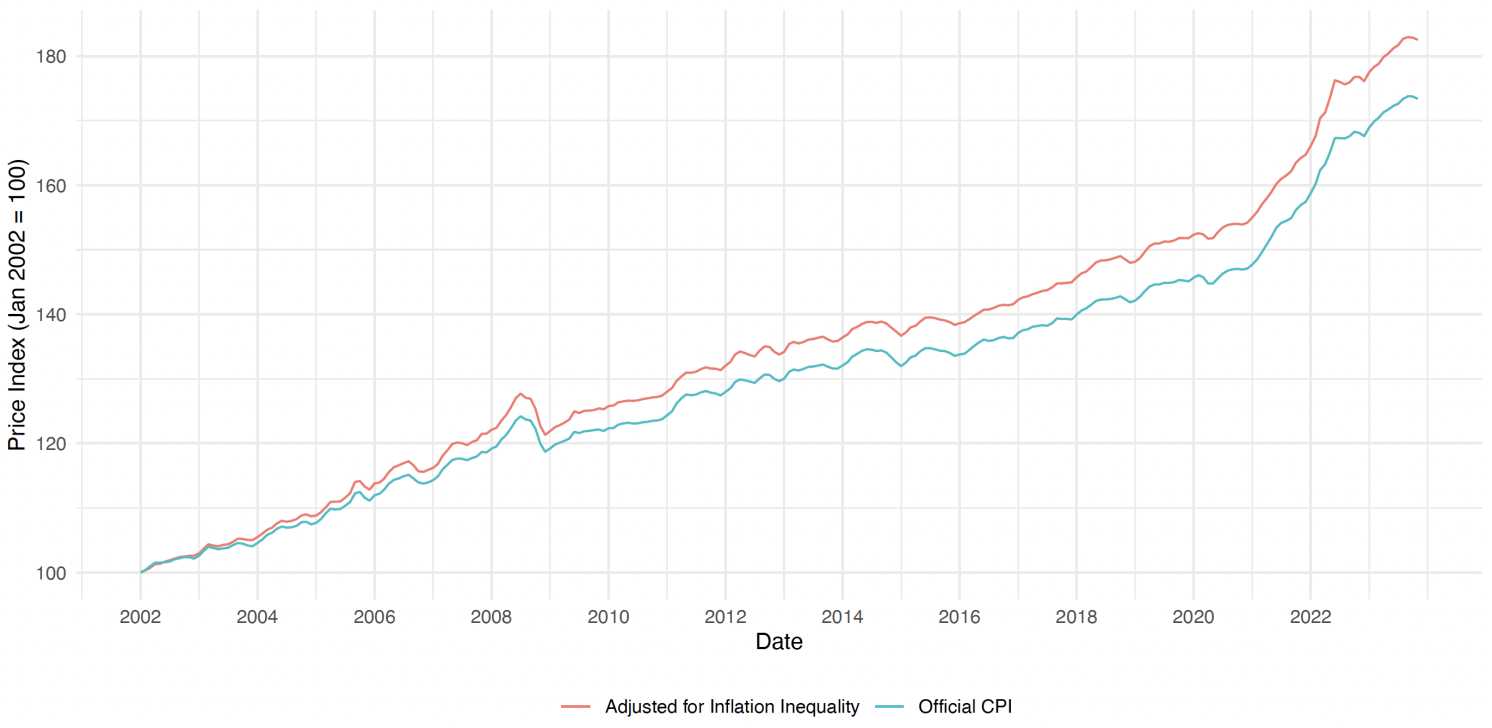

Дифференцированные темпы инфляции среди групп с различным уровнем доходов имеют важные последствия не только для измерения экономического неравенства, но и для корректного определения черты бедности и оценки численности населения, живущего за её пределами. Официальный ИПЦ не отражает более высокий уровень инфляции, который испытывают лица с низкими доходами, что приводит к заниженной индексации черты бедности. В результате, официальные оценки могут недооценивать масштабы бедности, не учитывая реальное изменение стоимости жизни у малообеспеченных домохозяйств.

Использование индекса D-CPI позволяет отслеживать уровень инфляции, непосредственно испытываемый людьми, живущими за чертой бедности. Как демонстрирует анализ, представленный на рисунке 3, со временем формируется систематический разрыв между индексом цен, применимым к черте бедности, и официальным ИПЦ, который становится особенно значительным в последние годы. Это расхождение подчёркивает ограничения официальной методологии в адекватном отражении динамики потребительских цен для наименее обеспеченных слоёв населения.

Расчёты на основе D-CPI показывают, что в 2024 году около 2,3 миллиона человек оказались ниже фактической черты бедности несмотря на то, что официальная методика классифицирует их как находящихся выше установленного порога. Такая ошибочная классификация имеет существенные социально-экономические последствия, поскольку эти домохозяйства могут не получить доступ к государственным программам поддержки, таким как Medicaid (федеральная и поштатная программа американского здравоохранения, которая помогает оплачивать медицинские расходы малоимущим, инвалидам, детям из малоимущих семей и другим социально незащищённым лицам — Прим. Ред.) и другие меры социальной защиты. Данный результат подчёркивает необходимость пересмотра методологии индексации черты бедности с учётом инфляционного неравенства, что особенно важно для разработки более эффективной социальной политики.

Рисунок 3. Совокупный индекс цен по уровню бедности

Источник: crest.science

Индексы D-CPI демонстрируют, что в период с 2002 по 2024 год темпы инфляции для пожилых домохозяйств были существенно выше по сравнению с остальными социально-демографическими группами. Этот эффект имеет важные последствия для индексации выплат по социальному обеспечению, поскольку стандартные механизмы корректировки не учитывают специфическую структуру потребления пожилых граждан и их повышенную чувствительность к росту цен на определённые товары и услуги, такие как медицинское обслуживание и жилищные расходы.

Долгосрочные расширенные оценки подтверждают, что выявленные закономерности неоднородности инфляции по возрасту и доходу сохранялись и в более ранний период, начиная с 1983 года. Это свидетельствует о систематическом характере различий в динамике инфляции среди различных групп населения, что подчёркивает необходимость более точной адаптации индексации социальных выплат к реальным изменениям стоимости жизни для уязвимых категорий граждан.

Заключение и политические последствия

Традиционные исследования в области измерения неравенства в значительной степени опирались на агрегированные индексы цен, не учитывая возможную неоднородность инфляции среди различных социально-демографических групп. До недавнего времени данный аспект не рассматривался как существенный фактор при анализе долгосрочных тенденций неравенства и оценке динамики реальных доходов домохозяйств.

Представленная в исследовании общедоступная база данных D-CPI демонстрирует, что различия в инфляции между группами населения оказывают значительное влияние на измерение неравенства доходов и потребления. Выявленные закономерности подчёркивают необходимость учёта неоднородности инфляции при формировании экономической политики и оценке реального уровня жизни различных слоёв общества.

UTC+00