ГЛОБАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО В ИСТОРИЧЕСКОЙ И СРАВНИТЕЛЬНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

Как сокращение неравенства и инвестиции в человеческий капитал обеспечили Европе и США сопоставимый уровень роста

Изображение: Freepik

THE TENGE публикует обзор работы профессора Томаса Пикетти, посвящённой долгосрочным историческим тенденциям социально-экономического неравенства. Учёный показывает, что начиная с XX века в развитых странах, особенно в Европе, произошло заметное сокращение разрыва в доходах, в то время как в Латинской Америке и странах Африки к югу от Сахары неравенство сохранялось на высоком уровне. Важный вывод Пикетти заключается в том, что этот процесс сопровождался впечатляющим ростом производительности труда и не подтверждает распространённого мифа о существенном «разрыве» между США и Европой по уровню эффективности экономики.

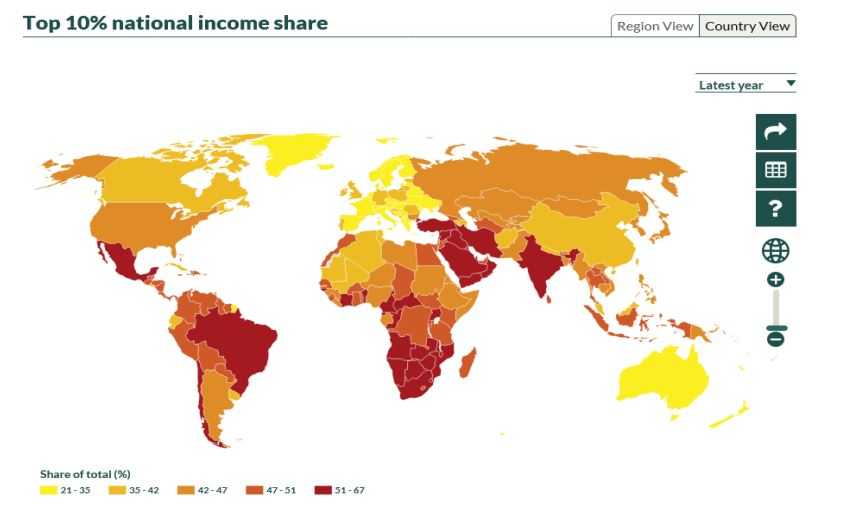

Для иллюстрации тенденций профессор использует данные Всемирной базы неравенства. В частности, он приводит карту, показывающую долю национального дохода, приходящуюся на 10% наиболее обеспеченных домохозяйств. Этот показатель служит простым ориентиром: при полном равенстве доходов верхние 10% получали бы всего 10% совокупного дохода, а при полном неравенстве — 100%. На практике же значение показателя всегда находится между этими крайностями и отражает степень концентрации доходов в обществе.

Источник: blogs.lse.ac.uk

Эксперт подчёркивает, что рассматриваемый показатель демонстрирует значительные различия в глобальном разрезе. Если в странах Северной Европы доля доходов, приходящаяся на 10% самых богатых, составляет порядка 20–25%, то в Южной Африке она достигает 70%. Подобный уровень концентрации объясняется историческим наследием крайнего социального и экономического неравенства.

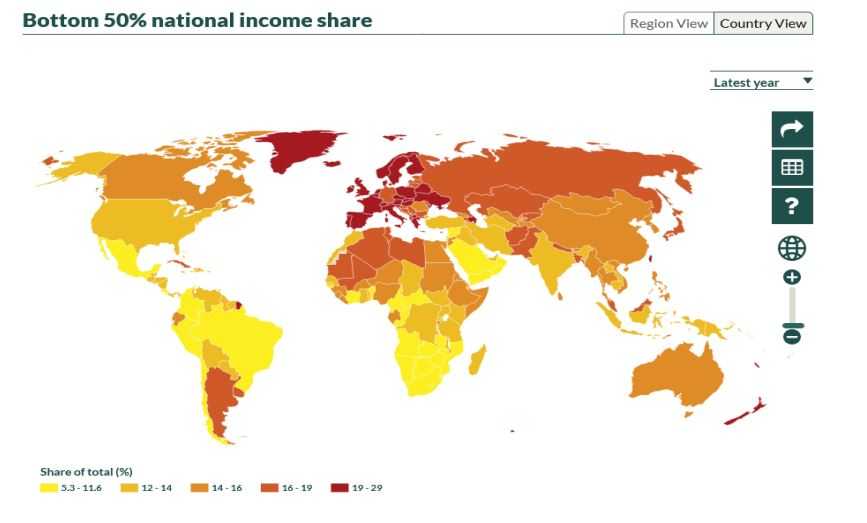

Особенно показательным становится сопоставление этих данных с противоположной стороной распределения — долей дохода, приходящейся на нижние 50% населения. Именно это сравнение позволяет наиболее ясно увидеть масштаб дисбаланса и глубину различий между обществами с относительно сбалансированной структурой доходов и теми, где социальное расслоение сохраняется на крайне высоком уровне.

Источник: blogs.lse.ac.uk

Эксперт отмечает, что нижние 50% населения составляют половину общества, и при полном равенстве они должны получать 50% совокупного дохода. В условиях абсолютного неравенства их доля, напротив, равнялась бы нулю. Таким образом, показатель их доли всегда лежит в диапазоне от 0 до 50%. На практике же он варьируется от 5–10% до 30–35% после уплаты налогов и с учётом денежных трансфертов (но без натуральных выплат). Если же учитывать все налоги и натуральные переводы, различия были бы ещё более ощутимыми.

Яркий пример — Южная Африка, где нижние 50% получают лишь около 5% совокупного дохода. В Северной Европе этот показатель достигает 20–25%. Простые расчёты позволяют понять глубину разрыва: если нижние 50% контролируют 25% дохода, это значит, что их средний доход составляет примерно половину среднего дохода по стране. В Южной Африке же, где на нижние 50% приходится всего 5% дохода, средний доход этой группы составляет лишь одну десятую от средненационального уровня.

Главный вывод, который следует сделать, заключается в следующем. Во-первых, неравенство крайне неоднородно в мировом масштабе. Рассматривать только ВВП на душу населения — значит упускать важную часть картины: при одинаковом уровне ВВП, в зависимости от того, составляет ли доля беднейших 50% населения 5% или 25% национального дохода, уровень их жизни может различаться в 1–5 раз.

Во-вторых, богатые страны в целом характеризуются более равномерным распределением доходов по сравнению с бедными. Однако так было не всегда. В течение XX века именно благодаря развитию институтов государства всеобщего благосостояния, внедрению прогрессивного налогообложения и расширению системы социальных услуг развитые страны смогли существенно снизить неравенство. Этот процесс, как подчёркивает профессор Пикетти, оказался не просто социально справедливым, но и экономически продуктивным: движение в сторону большего равенства создало основу для дальнейшего экономического роста и процветания.

Исторические тенденции неравенства с 1800 года

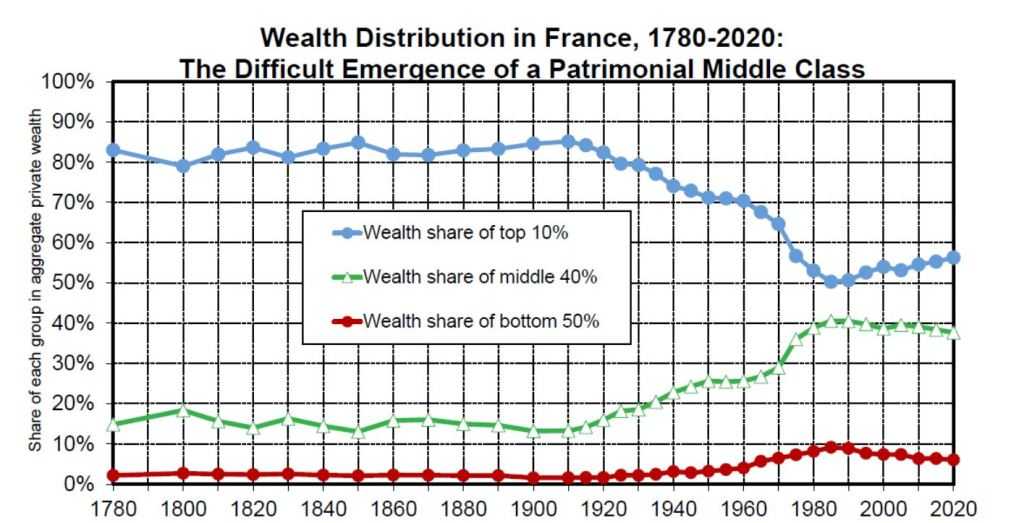

Эксперт подчёркивает, что если рассматривать неравенство не только в распределении доходов, но и в распределении богатства, то долгосрочная динамика также указывает на тенденцию к сжатию разрыва. Однако этот процесс оказался куда менее выраженным.

Представленный график отражает тот же принцип измерения, что и в случае с доходами, но применяется к распределению богатства. Это позволяет увидеть, что, несмотря на определённые улучшения, концентрация собственности в руках узкой группы остаётся значительно более высокой и устойчивой во времени. В отличие от доходов, где социальные реформы XX века, включая прогрессивное налогообложение и развитие государства всеобщего благосостояния, привели к заметному снижению неравенства, перераспределение богатства оказалось гораздо менее подвержено влиянию подобных механизмов.

Источник: blogs.lse.ac.uk

Эксперт обращает внимание на то, что концентрация богатства в руках верхних 10% населения исторически оставалась крайне высокой. До Первой мировой войны на их долю приходилось порядка 85% всего богатства. Сегодня этот показатель снизился до 50–60%. Формально это значительное уменьшение, однако в абсолютном выражении концентрация остаётся колоссальной. Причём главным источником сокращения доли богатейших стала не передача богатства нижним 50%, а перераспределение в пользу так называемого «родового среднего класса» — группы из 40% населения, находящейся между верхними 10% и нижними 50%.

Именно эта категория получила больше возможностей и сегодня контролирует порядка 40% богатства. Для понимания масштаба: если представитель данной группы владеет долей, сопоставимой со средним уровнем по стране, то это может означать богатство в размере 5–6 лет ВВП на душу населения. Для Франции, например, это около €200 тыс. на человека. Таким образом, в эту категорию входят домохозяйства, чьё состояние колеблется от €100–200 тыс. до €500 тыс. на человека. Это не миллионеры и тем более не миллиардеры, но наличие таких накоплений обеспечивает базовую экономическую безопасность — возможность владеть жильём, открывать бизнес, планировать будущее.

Отметим, что значение имеет не только сам объём капитала, но и качество жизни, которое он обеспечивает. Люди, обладающие таким уровнем богатства, имеют больше свободы в выборе профессии, меньше зависят от аренды жилья и обладают возможностью принимать более самостоятельные решения. Однако этот прогресс практически не коснулся нижних 50% населения: их доля в национальном богатстве остаётся минимальной.

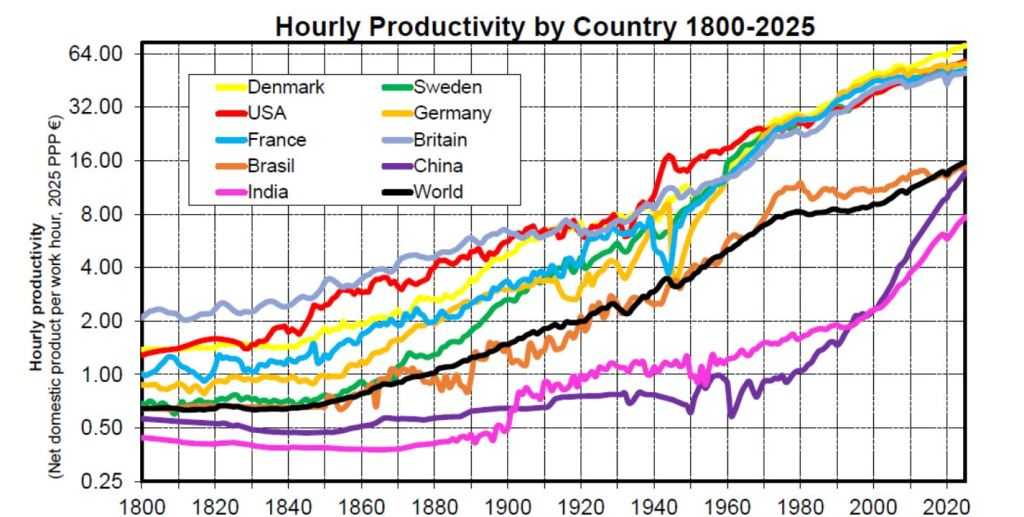

Долгосрочные изменения производительности

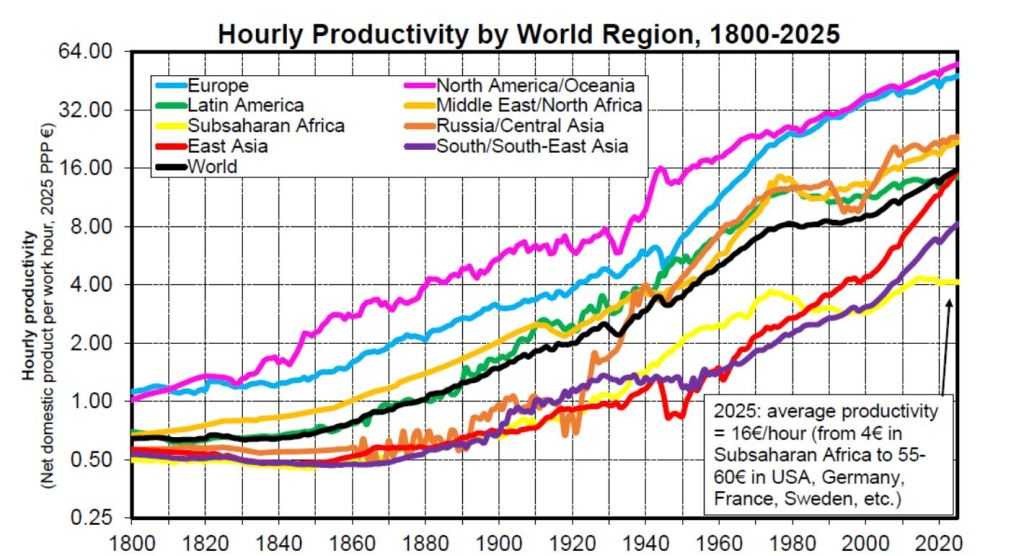

Эксперт подчёркивает, что рост равенства в распределении доходов и богатства сопровождался впечатляющим увеличением производительности труда. На это указывают новые исторические данные, учитывающие динамику рабочего времени и ВВП.

Согласно этим данным, сегодня уровень производительности — измеряемый через чистый внутренний продукт на час работы — в Европе и Северной Америке практически сравнялся. В обоих регионах он составляет порядка €50–60 за час. Для сопоставления: среднемировой показатель остаётся значительно ниже — около €15 за час, тогда как в странах Африки к югу от Сахары он не превышает €4.

Источник: blogs.lse.ac.uk

А если разбить страны Европы, то вот что получится:

Источник: blogs.lse.ac.uk

Эксперт подчёркивает, что на верхних позициях по уровню производительности труда находятся страны Северной Европы — Дания и Швеция, а с учётом Норвегии показатели оказываются ещё выше. При этом важно учитывать структуру экономики: норвежские результаты во многом объясняются нефтегазовым сектором, но и в США, обладающих значительными запасами нефти и газа, аналогичный фактор присутствует. Более того, если исключить вклад нефтегазовой отрасли, производительность труда в США оказывается заметно ниже европейской.

Особое внимание обращается на корректность международных сопоставлений. Часто звучащие рассуждения о «разрыве» между США и Европой игнорируют ключевой фактор — паритет покупательной способности (ППС). Использование рыночного обменного курса без учёта уровня цен в странах искажает картину: по данным Программы международных сопоставлений Всемирного банка, МВФ и Евростата за 2023 год, цены в США примерно на 40% выше, чем в еврозоне. Игнорировать эту поправку — всё равно что сравнивать зарплаты без учёта инфляции, что не имеет аналитического смысла.

Не менее важно учитывать и различия в количестве рабочих часов. Формально высокий доход в США часто обеспечивается более длинным рабочим днём — например, при шестидесятичасовой рабочей неделе. Однако если доход скорректировать на количество отработанных часов, то окажется, что производительность труда в Северной Европе, а также в Германии, Франции и Великобритании не ниже, а во многих случаях даже выше, чем в США.

Главный вывод заключается в том, что долгосрочное сокращение неравенства в развитых странах не только не препятствовало росту, но напротив — сопровождалось устойчивым повышением производительности. Это стало возможным благодаря масштабным инвестициям в образование, здравоохранение, социальные услуги и институты, обеспечившие развитие человеческого капитала и создание условий для долгосрочного экономического роста.

UTC+00